En las noches más silenciosas, cuando las estrellas parecen susurrar secretos antiguos, me encuentro pensando en los caminos que se bifurcan ante nosotros. No son senderos trazados en tierra, sino corrientes invisibles que ya están arrastrando almas hacia destinos divergentes.

Observo a la gente en las terrazas de los cafés, sus rostros iluminados por el resplandor azulado de pantallas pequeñas. Sus dedos danzan sobre cristal como chamanes modernos invocando espíritus digitales. Me pregunto cuántos de ellos serán absorbidos por completo, fusionados con la máquina hasta que la línea entre creador y creación se disuelva como tinta en agua.

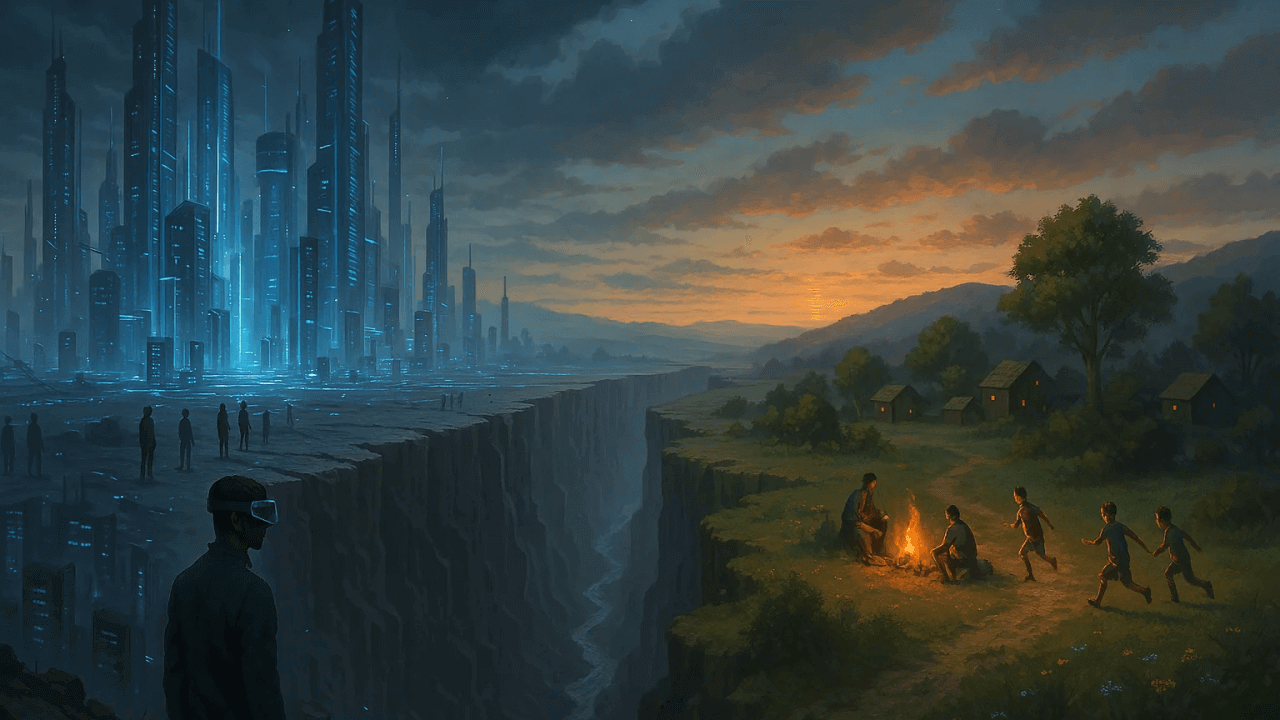

Los veo ya, estos futuros cyborgs, con implantes brillando bajo la piel. Sus mentes expandidas artificialmente, pero sus almas contraídas. Conectados a todo, conectados con nada. Cuando las redes caigan y caerán los veré temblar como adictos en abstinencia forzada, buscando desesperadamente esa próxima dosis de validación algorítmica.

Otros caminarán hacia un horizonte diferente. En mis viajes los he encontrado, pequeñas comunidades que ya están cultivando este renacimiento quieto. Familias que apagan dispositivos al atardecer, que leen libros físicos a la luz de lámparas simples. Que celebran la imperfección de lo hecho a mano. Que redescubren el silencio no como ausencia, sino como presencia.

Los he visto en Indonesia, en Grecia, en pequeños pueblos de México y Francia. Gente que usa tecnología como herramienta y no como identidad. Que valora el sudor, la tierra bajo las uñas, el sabor de comida cultivada en suelo que conocen. Sus hijos tienen ojos claros que te miran directamente, sin el parpadeo nervioso de quienes nacieron entre notificaciones constantes.

Y luego están los otros, tan raros como relámpagos en cielo despejado. Los he encontrado en momentos inesperados, en mercados bulliciosos, en montañas remotas. Personas que parecen vibrar con una frecuencia diferente. Que te ven realmente te ven con una mirada que parece atravesar el tiempo. Que tocan tu hombro y, de alguna manera inexplicable, alivian dolores que nunca mencionaste.

Durante los confinamientos, sentí esta división acelerarse como placas tectónicas liberando tensión acumulada durante siglos. En videollamadas, observé cómo algunos compañeros se fusionaban cada vez más con sus entornos digitales, mientras otros despertaban de un largo sueño, horrorizados por lo que habían permitido en sus vidas.

En Berlín, después de meses de restricciones, un amigo me confesó: «Ya no reconozco a las personas que antes conocía. Es como si hubieran sido reemplazadas. Hablan igual, parecen iguales, pero algo fundamental ha cambiado.» Lo dijo sin dramatismo, como quien constata que ha empezado a llover.

Esta transformación no es política, ni económica, ni siquiera tecnológica en su esencia. Es algo más profundo, más primordial. Una reconfiguración de lo que significa ser humano.

El grupo uno abraza la trascendencia a través de la máquina, buscando inmortalidad en silicio y algoritmos. El segundo redescubre la trascendencia a través de la conexión con lo simple, lo tangible, lo real. El tercero… ah, el tercero explora una trascendencia que siempre estuvo ahí, esperando a que evolucionáramos lo suficiente para percibirla.

Cuando viajo entre ciudades hiperconectadas y pueblos que apenas conocen internet, siento estas corrientes como vientos invisibles que soplan en direcciones opuestas. El aire mismo parece diferente, cargado con posibilidades incompatibles entre sí.

No juzgo hacia qué corriente se dirige cada persona. Cada camino tiene su propio propósito en esta extraña encrucijada evolutiva. Pero observo, con una mezcla de fascinación y melancolía, cómo nos alejamos unos de otros hacia futuros que pronto no podrán comunicarse entre sí.

En las calles de Tokio, vi a un hombre mayor arrodillarse para examinar una flor que crecía entre grietas del pavimento, mientras a su alrededor fluía una corriente de jóvenes con realidad aumentada en sus lentes, viendo quizás dragones digitales donde él veía vida persistente. Ambos mundos ocupando el mismo espacio, impermeables entre sí.

A veces me pregunto en cuál de estas corrientes me encuentro yo. La respuesta cambia según el día, según la luz, según quién pregunte. Quizás seremos pocos los que nademos entre estas aguas divergentes, tratando de mantener un pie en cada orilla mientras el río se ensancha.

Lo único cierto es que ya no hay vuelta atrás. La bifurcación ha comenzado. Y en algún momento, quizás más pronto de lo que imaginamos, tendremos que elegir nuestra corriente definitiva o arriesgarnos a ser arrastrados por fuerzas que no comprendemos hacia destinos que no elegimos.

Mientras tanto, observo. Escucho. Y espero, como quien contempla nubes de tormenta acercándose en el horizonte, sabiendo que traerán destrucción y renovación a partes iguales.

Exprésate. Tu voz importa