Hay personas cuya presencia duele.

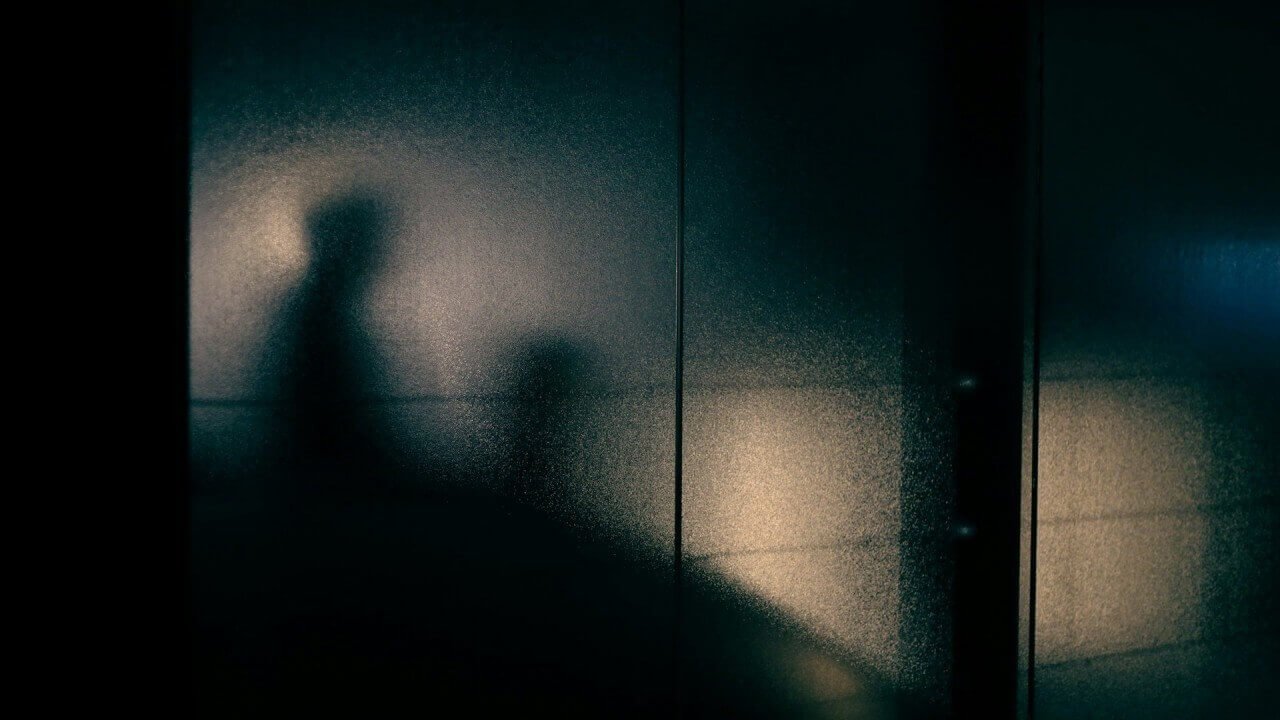

No por lo que dicen, sino por lo que exponen. Porque cuando entran a una sala, algo se tuerce. Los seguros se tambalean, los cínicos se repliegan, los falsos se descubren sin querer. No hacen nada. Solo están. Pero estar, en ciertos cuerpos, ya es demasiado.

He visto cómo un líder así transforma la atmósfera sin mover un dedo. Ni sonrisa estratégica, ni cháchara relacional, ni slide con propósito. Solo ese estar cargado, denso. Como si su existencia arrastrara consigo un espejo que nadie pidió mirar.

No se les ama, necesariamente. A menudo se les teme. Porque hacen visible lo que otros se han entrenado en ocultar: dudas, contradicciones, hambre. Esos líderes que no hablan de visión, pero al mirarte hacen que repases la tuya. Que te incomodan sin insultar. Que incomodan precisamente porque no necesitan demostrar nada.

La ciencia intenta descifrarlos. Escáneres cerebrales muestran actividad desbordada en la ínsula anterior, esa región que nos conecta con el estado emocional del otro. Son cerebros cableados para detectar la más mínima oscilación en una voz, en una pausa, en una mirada. Pero también para reflejarla. Son espejos con piel.

Pero qué precio paga un espejo que nunca puede apagarse?

Hiperempatía, le llaman. Una forma elegante de decir que sienten demasiado. Que su cuerpo procesa cada tensión de la sala, cada microexpresión ajena, como si fueran suyas. Muchos acaban agotados. Les diagnostican “agotamiento emocional”, pero en realidad es otra cosa: intoxicación social. Están sobreexpuestos. Y nadie se da cuenta, porque se asume que los fuertes no se quiebran.

No se entrenaron para ser carismáticos. Se adaptaron. Por necesidad. Muchos vienen de entornos donde leer al otro era cuestión de supervivencia: casas tensas, calles peligrosas, culturas donde un gesto malinterpretado podía costar caro. Su presencia no es regalo. Es cicatriz.

Y eso lo vuelve aún más inquietante. Porque no proyectan luz: proyectan verdad. Y la verdad, lo sabemos, no es un activo bienvenido en toda junta de consejo. Lo llaman “intimidante”, pero lo que quieren decir es: incontrolable.

He trabajado con uno de ellos. A los tres días ya sabíamos quién mentía en los datos, quién temía perder el puesto, quién no creía en la estrategia. No dijo una palabra al respecto. Solo escuchó. Y de pronto, nadie podía sostener sus propias narrativas. Había algo en su forma de mirar que desarmaba discursos como castillos de naipes.

Por eso no hacen carrera en política interna. No saben fingir. Por eso son amados por equipos técnicos y odiados por los que construyen poder en la sombra. Son incómodos. Porque su sola presencia desactiva el teatro.

Muchos no llegan lejos. No porque no puedan, sino porque no quieren jugar el juego, Otros sí. Pero llegan solos. Cansados. Como faros cuya luz ya ni saben si guía o quema.

No necesitan más validación. La energía que provocan en los otros ya se la cobra el cuerpo. Sueñan poco. Duermen peor. Viven con el volumen emocional del mundo siempre encendido.

No les admiren. No les idealicen. Aprendan a reconocerlos. Y si uno entra en su sala, no intenten impresionarlo. Escuchen. Porque, si tienen suerte, esa presencia les dirá sin palabras lo que nadie más se atreve.

No son líderes carismáticos. Son catalizadores humanos. Y a veces, lo que catalizan… no gusta.

Exprésate. Tu voz importa